(Oggi

sono cento anni dalla nascita di Michelangelo Antonioni. Questo lungo

saggio di A.G. Cassani, docente all’Accademia di Venezia e caro amico,

è un modo per ricordarlo. G.B.)

di Alberto Giorgio Cassani

«GIULIANA. Ma cosa vogliono che faccia coi miei occhi?… Cosa devo guardare?»

Deserto rosso

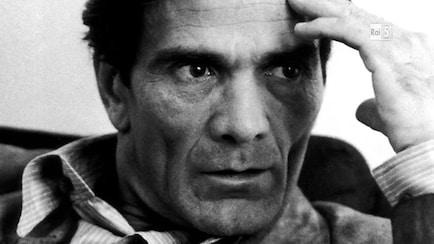

Il Vocabolario Etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani, del 1907,1 uno dei più longevi ed autorevoli nel suo campo, alla voce «visione», recita: «Funzione sensoria per la quale gli occhi pongono gli uomini e gli animali in rapporto col mondo esteriore, coll’intermedio della luce; Vista o apparizione di cose soprannaturali in sogno o in momento di grande astrazione di mente». Sottolineerei tre punti chiave: «luce», «mondo esteriore» e «astrazione». Penso che queste quattro parole si adattino perfettamente anche al mondo poetico di Michelangelo Antonioni. Del grande regista ferrarese, di cui il 29 settembre di quest’anno ricorrerà il centenario della nascita, si sono sempre citati i temi dell’alienazione, della malattia dei sentimenti, dell’ambiguità del reale. Altrettanto fondamentale, nel suo cinema, è la presenza delle visioni. In particolare la visione del vuoto. Su questo punto, vorrei brevemente soffermarmi in questo testo.

Antonio Costa ha parlato per Antonioni di sguardo del flâneur. Se «lo spazio di Antonioni è uno spazio urbano»2

e se, di più, lo stesso «paesaggio extraurbano, “naturale”, è visto,

indagato, interrogato dallo stesso sguardo che vede e interroga lo

spazio urbano»,3 lo «sguardo di Antonioni è lo sguardo del flâneur», perché «la flânerie è la forma che organizza la visione dello spazio urbano».4

È lo stesso regista a confermarlo: «Ecco un’occupazione che non mi

stanca mai: guardare. Mi piacciono quasi tutti gli scenari che vedo:

paesaggi, personaggi, situazioni».5

Rifacendosi sempre ad un dizionario etimologico, questa volta il Larousse, Costa cita la definizione del verbo flâner: «errare senza meta fermandosi spesso a guardare»6 e ne conclude che il «reporter, figura emblematica del cinema di Antonioni, può essere considerato l’ultima incarnazione del flâneur ottocentesco».7

Il flâneur

antonioniano, dunque, non fa differenza tra metropoli, parchi urbani –

«i parchi-giardini sono un luogo fondamentale della mappa urbana di

Antonioni»8 – deserti o giungle9 e non si limita al mondo che lo circonda, bensì immagina anche luoghi “altri”: in Deserto rosso Corrado pensa di trasferirsi in Patagonia; nella baracca di Ugo è presente un manifesto con una radura tropicale e delle zebre;10 Giuliana – se possiamo definirla una flâneur

– immagina isole misteriose (nell’episodio della favola raccontata al

figlio) o luoghi di un’impossibile felicità («Chissà se c’è nel mondo un

posto dove si va per stare meglio. Forse no»).11 In conclusione, per Costa, la città si presenta come «crittogramma», per il flâneur

come per Antonioni: «L’immagine come enigma e come «malìa» sembra

essere l’ossessione attorno a cui si organizza il cinema» del maestro

ferrarese.12

Il flâneur, dunque, è continuamente colpito da “visioni”. Ma quali visioni? Pascal Bonitzer,13 che è daccordo con l’idea della flânerie – «si cammina molto nei film di Antonioni»14

– parla di «una insistente fascinazione per l’informe, l’informale, la

figura che si nasconde, che si cancella, che scivola verso

l’indifferenziato».15 In un caso, nella celeberrima sequenza dell’esplosione della villa in Zabriskie Point,

la “sparizione” delle cose avviene attraverso questa deflagrazione,

creando delle immagini, dei veri e propri quadri, che si avvicinano alla

pittura informale. Contrariamente a quanto ancor oggi una certa

“vulgata” di Antonioni ama sostenere, «ciò che caratterizza il suo

cinema è un positivo interesse per quei deserti di un genere nuovo,

quegli spazi amorfi, sconnessi, vuoti, per quel tessuto de-differenziato

del mutamento urbano».16 E in questi “deserti urbani” i

«personaggi di Antonioni sono attirati fino all’estremo limite dal

vuoto, dal freddo, dagli spazi astratti che assorbono e inghiottono la

figura umana, il viso amato, le forme del simile. L’avventura che essi

vivono è una scomparsa».17 È quella tecnica di Antonioni che i francesi chiamano del temps mort e che

consiste

[...] nello svuotamento dello spazio rappresentato, contenuto o

tagliato dall’inquadratura, un luogo abitato fino a un attimo prima che

acquista presenza formale – pienezza astratta, quasi pittorica, in virtù

di un’assenza narrativa che si rivela allo sguardo dello spettatore.18

Basterà ricordare il dileguamento di Anna ne L’avventura – Roberto Chiesi ha parlato di «autocancellazione»19 –, dell’aereo nelle nuvole20 e di Vittoria e Piero nel finale de L’eclisse,21 della fabbrica nella nuvola di vapore,22 della nave “contaminata”23 e del gruppo di amici nella nebbia in Deserto rosso24 (ma la stessa Giuliana e il figlio scompaiono25 dall’inquadratura finale del film), del cadavere e di Thomas, nella famosissima sequenza finale, in Blow up; Niccolò, per un attimo, nella nebbia, in Identificazione di una donna,

con Mavi che lo supplica: «Non sparire, ti prego». È significativo che

sia spesso la nebbia a cancellare le cose e le persone – «è stata la

nebbia a confondermi…»,26 si giustificherà Giuliana per aver

sbagliato la direzione del molo – quella nebbia che Antonioni, nato a

Ferrara, ben conosceva, e che gli fece scrivere che «poteva pensare

d’essere altrove».27 Come la nebbia, anche il fuori fuoco: come in una sequenza di Zabriskie Point,

in cui la cinepresa segue per un po’ Mark e Daria e poi«li lascia fuori

campo per guardare le montagne azzurre, e poi la vista si annebbia,

tutto il paesaggio va lentamente fuori fuoco».28

Sull’“azzurra lontananza” si leggerà più avanti. Ma, per tornare

all’interpretazione di Bonitzer, vi è un elemento positivo in Antonioni,

secondo l’attore-sceneggiatore-regista francese, che va di là di

qualunque malattia dell’anima o disperazione esistenziale: il fatto di

tendere ad

un universo non umano e non figurativo, una apoteosi

astratta. L’universo si dilata, si dissemina, si raffredda, ma in questa

entropia vi è una felicità segreta, la felicità informale delle

macchie. Vi è un altro punto di vista, oltre a quello, semplicemente

umano, incarnato dai protagonisti, vi è quello che esprime in modo non

umano la macchina da presa, quel punto di vista astratto sui movimenti

qualsiasi – esplosioni, nuvole, moti browniani, macchie – sullo spazio

neutro riempito di movimenti qualunque, nel quale finisce il movimento

dei film di Antonioni.29

Per Bonitzer si può parlare di una vera e propria ricerca della “bellezza” del vuoto, che non è il nulla,30 ma forse si avvicina al «Poco» di cui parla Walter Benjamin in Esperienza e povertà,31 un vuoto che è allo stesso tempo un pieno, come il Tao:

Niente

è più bello (e ogni film sembra non essere costruito che per questa

sola fine), in un film di Antonioni, del momento in cui i personaggi,

gli esseri umani si cancellano per non lasciare sussistere, sembra, che

uno spazio senza qualità, lo spazio puro, “lo spazio uguale a se stesso

che si accresce o si nega”. Il campo vuoto non è vuoto: pieno di nebbia,

di visi fugaci, di presenze evanescenti o di movimenti qualsiasi,

rappresenta quel punto ultimo dell’essere alla fine liberato dalla

negatività dei progetti, delle passioni, dell’esistenza umana.32

L’“estinzione” – il nirvana

– non è uno dei concetti chiave della religiosità orientale? Non è un

caso che Antonioni amasse così l’Oriente e che a quel mondo fosse così

vicino, come Roland Barthes aveva così ben compreso.33